好調な業績を続けてきた企業でも、ある日突然「成長の天井」を感じる瞬間があります。これまでの成功手法が通用しなくなり、新たな打ち手を模索する中で、多くの企業が直面するのが「見えない壁」の存在です。

「まず〜い、もう一杯!」の青汁で国民的知名度を誇り、現在は「ウェルエイジングカンパニー」として青汁・ヘルスケア・スキンケア領域で事業を展開するキューサイ株式会社も、創業60周年を迎えた今、まさにその課題に直面していました。テレビ通販で築いた盤石な事業基盤がありながら、なぜ新たな成長戦略が必要だったのか。そして、数ある解決策の中から「VOCデータ起点」のアプローチを選んだ理由とは――。

マーケティングシステムの開発パートナーとして選ばれたアライドアーキテクツは、20年間VOCに向き合い続けてきた知見とAI技術を結集し、キューサイ独自のデータプラットフォームを構築。20名体制で挑む大型プロジェクト「777」* を通じて、マーケティング施策の枠を超えた経営戦略レベルでの変革が動き出しています。

今回お話をうかがったのは、キューサイ株式会社の上席執行役員副社長 山田淳史氏。創業60年を迎える同社が直面した組織課題と、この大規模プロジェクトの全貌について、アライドアーキテクツ株式会社 取締役社長 村岡弥真人との対談を通じて詳しくお聞きしました 。

* 「777」プロジェクト:キューサイ株式会社とアライドアーキテクツ株式会社をはじめとする複数社が関わる、マーケティングシステム開発プロジェクト。アライドアーキテクツはデータプラットフォーム「Kaname.ax®」の技術を用いて、VOCデータの収集・AIを用いた解析部分を担う。

「こなれた成功体験」が生む経営リスク

村岡:

山田さんとは長年色々とお話しさせていただいておりましたが、今回は非常に大きなプロジェクトをご一緒させていただくことになりましたので、その取り組みについてお伺いできればと思っています。あらためまして、よろしくお願いします。

山田氏:

こちらこそ、お願いします。

村岡:

それでは早速ですが、今回のプロジェクトに至った背景から教えていただけますでしょうか。

山田氏:

今年キューサイは、おかげさまでこれまでのトラディショナルな商売では売上も利益も、大変好調でした。しかし、中身を詳しく見ていくと、これまでずっとやってきた商品、ずっとやってきたマーケティングアプローチが「こなれてきた」と感じていたんです。

より効率的にオペレーションでき、経営もできてきた。ただ、それだと例えば業界全体に影響を与えるような避けられない出来事が起きた時に、一気に売上成長が落ちていってしまう。あらゆる依存が経営環境の中にあったんですね。

村岡:

具体的にはどのような依存でしょうか?

山田氏:

インフォマーシャルを中心としたチャネルへの依存、特定の商品への依存、そして顧客に対する依存です。次に持続的成長していくためには、多くのトライを投入しながら、マーケットから求められている商品を作り、マーケットにあったコミュニケーションを展開していく。こういったトライを続けてきましたが、ROIが改善してこなかったため、なかなかこの依存から脱却できませんでした。

伺った

VOC不足が招く、ロジカルに回せないマーケティング

村岡:

新しいことのチャレンジはされていて、それでもROIが改善されなかった背景はどこにあったのでしょうか?

山田氏:

一つは、じっくりプランニングして、色々な情報を集めながら満を持して投入するという「丁寧すぎる仕事」が要因です。これにより、時間をかけてプランニングしている間に、すでに市場が動いてしまっていて狙っていた成果が出せずに終わってしまうということが多々ありました。デリバリースピードを上げないと数多くのトライもできませんので、投入する施策の「量」も圧倒的に不足していました。

村岡:

組織が大きくなるからこそ生じる課題でもありそうですね。「質」の面ではいかがでしょうか?

山田氏:

そうですね、論理的に設計しようとするものの、間々に個々人の感覚的な判断が入ってしまうという点も課題の一つです。最初から最後まで一貫してロジカルになりきれないため、検証の精度が低くなってしまうんですよ。

村岡:

ロジカルになりきれないのは、データの不足が要因ですか?

山田氏:

はい、まさに今回のメインテーマでもあるVOCデータの不足、顧客理解の不足です。調査課題とも言えるかと思いますが、「我々は何を知れば次にいけるんだっけ?」っていう現状に対する課題の数や精度が低いと感じています。当社は冒頭の通り、ずっとテレビ通販をしてきた会社なので、顧客からフィードバックを得ながら、次のマーケティング施策や広告に活かしていくっていう文化そのものがなかったんですよね。

VOCで捉える「小さな課題の集合体」

村岡:

なるほど、そうした市場の変化を捉えるために、VOCデータに着目されたということでしょうか?

山田氏:

はい、世の中のトレンドや、自分たちがアプローチしようとするお客様の興味関心、悩みはずっと変わり続けています。それをいち早く捉えていきたいし、捉え方そのものも固定化したかったので、VOCデータに着目しました。

村岡:

手軽にアクセスできる市場レポートなどもありますが、なぜVOCだったのでしょうか?

山田氏:

一般的な市場調査レポートが扱う大きな市場に対して、我々が本当に捉えたいのは、もっと小さな課題の集合体なんです。

例えば「肌に対する悩み」という大きな課題で勝負しても、大手の競合他社に広告費の勝負では完全に負けてしまいます。私たちが勝負していきたいのはもっとニッチなところ。「朝起きた時」とか「前の日が寝不足であった時」とか、シーンを絞っていけば、よりエッジの効いたコミュニケーションが取れるわけです。狭いところから入って、小さな市場を積み重ねていくという発想です。

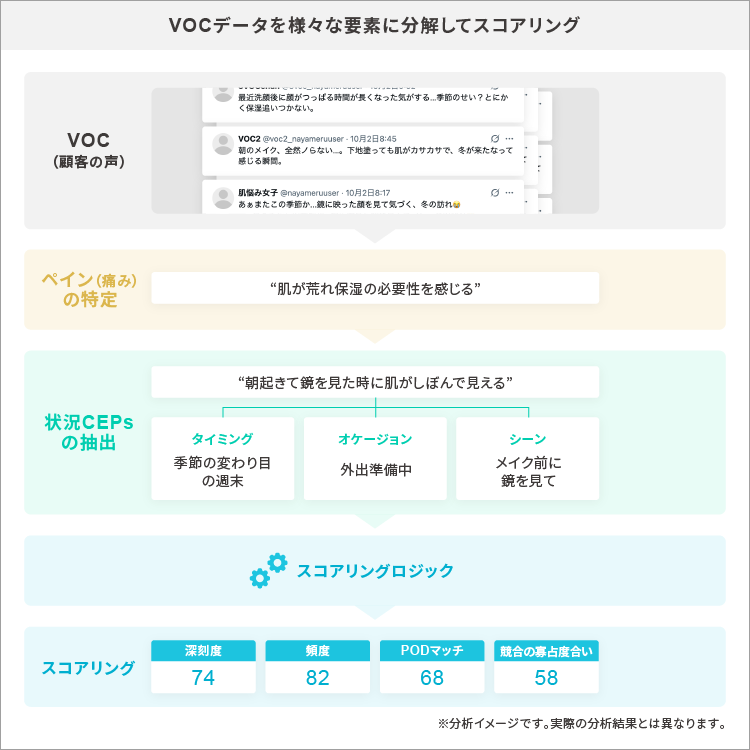

そのためには、VOCの裏側にあるシーン(場面)、オケージョン(状況)、タイミング、どれぐらいの深刻度なのか、など、そこまで深掘りしたデータが必要でした。そこで、今回のプロジェクトでは、それらの指標とCEPsリスニング®という、顧客の声から商品・ブランドを想起されたシーンを見出す分析手法の結果を掛け合わせ、様々な組み合わせをスコアリングして ”見える化” できるような仕組みにしています。

これを自動化するのが「777」プロジェクトのマーケティングシステム

村岡:

従来お持ちのデータでは、そうしたニーズは満たせなかったのですか?

山田氏:

従来のコールセンターのVOCは、年代と商品が固定化されていて、テレビ通販という広告に当たった人たちが入ってこられることになると、ニーズとしてはかなり局所的になってしまうんです。

デジタル中心で新規顧客を獲得していくには、UGCデータやSNS上の発話など、より幅広いVOCを収集・蓄積し、AIで分析することで、これまで見えなかった顧客の課題を発見していく必要があったんです。

なぜ『顧客の声』に特化したパートナーを選んだのか

村岡:

では今回、私たちとご一緒いただくことになった経緯をあらためてお聞かせいただけますでしょうか?

山田氏:

一番大きいのは、アライドさんが以前から一貫して「生活者の声をベースにしたマーケティング」をご提案いただいていたことです。UGCを集めて、UGC自体の効果を訴求するだけでなく、生活者の声をベースにして広告の効果を上げるということを一貫してずっとご提案いただいていたので、今回の私たちの思想に完全にマッチしていると思っていました。

村岡:

ありがとうございます。私たちは2005年の創業以来、20年間一貫して生活者の声を事業の中心に据えてきました。ブログマーケティングから始まり、SNSマーケティング、UGC活用・分析と、常に「生活者の声を起点に戦略を考える」ことを追求してきました。

最大の変化は、AIの台頭でVOCをロジカルに整理・分析できるようになったことです。そして今回、山田さんから「マーケティング施策の改善だけでなく、経営戦略レベルで顧客理解を仕組み化したい」というお題をいただいたことで、私たちの20年の知見とAI技術、さらに自社開発力を結集した取り組みができると確信しました。

山田氏:

そうですね、今回、VOCを起点に経営戦略を見直したいと考えた際、もうアライドさん以外は考えられませんでした。折しも、その技術を「Kaname.ax®」というデータプラットフォームとしてローンチされたと伺ったので、「それを当社の環境内に構築してほしい」とお願いした次第です。

「感覚」と「ロジック」を両立させる組織設計

村岡:

嬉しいお言葉をありがとうございます。では、今回の「777」プロジェクトについて、その規模と目指すところを教えていただけますか。

山田氏:

このプロジェクトは20名体制で取り組んでいます。メンバー構成は2層になっていて、一つは部長クラスのマネジメントメンバーで、まずは彼らが新しい文化や仕組みを取り入れ理解することがプロジェクトの前提となります。

もう一つは、これからマーケティングプロセスをキューサイで実践していく若手メンバーです。この2層で構成することで、キューサイとしてのマーケティングプロセスを規定し、実務で再現可能な形に落とし込みたいと考えています。

村岡:

なるほど、プロセスを規定することで、組織としての安定した成果が狙えるわけですね。

山田氏:

はい。若手がマーケティング活動を進める際、単に感覚に頼るのではなく、「こういう手順でやれば顧客理解ができる」という再現性のあるプロセスを踏まえて行動できる状態を作るのが重要です。

村岡:

メンバー個々の感覚やこれまでの経験はどう扱っていくのでしょうか。

山田氏:

感覚を完全に排除するわけではありません。優秀な人材は、右脳的な感覚と左脳的なロジックのバランスを持っています。感覚だけに頼ると再現性のある成果にはつながりません。だから感覚にデータや仕組みで裏付けを持たせることを意識しています。

村岡:

感覚を否定するのではなく、活かしていく考え方が非常に興味深いですね。

山田氏:

将来的には、担当者が思い浮かんだアイデアをどんどん試していける状態を目指しています。最初はシステムがフォローしますが、徐々に担当者の感覚として、ロジカルに感覚を語れるようになっていく。自分が考えたアイデアを試してみて、結果まで見て、それがなんでダメだったか振り返る仕組みがある。これを何回か循環したら、一定の才能があればある程度自走できるようになります。これが「777」プロジェクトで目指しているゴールです。

村岡:

これほど大規模なプロジェクトへの投資を決断された確信はどこから来たのでしょうか?

山田氏:

マーケティングの会社にシフトしていくことの価値は、これまで経営してきた会社でも、データと仕組み、マーケティングのプロセスによって成長させてきたという自負があります。

「こういう手順でやれば顧客を理解できた」ということが分かってくれれば、みんな安心して取り組める。こういう仕組みさえできれば、まだまだキューサイは強くなっていけると、ここ数年、強烈に感じています。それが実現できれば大幅な事業拡大が可能だと確信しています。

“確変” を表す「777」プロジェクトと名付けられた

キューサイの変革から学ぶ、顧客理解の第一歩

村岡:

お話を伺っていると、同じような課題を抱えている企業も多そうですが、まず何から始めるのがよいでしょうか。

山田氏:

”答えを知っている人に聞きに行く” のが最短の一手だと思います。それは経営の基本中の基本で、マーケティングにおいては、お客様に聞くのが一番良い。新しいお客様との関係を築く方法は既存のお客様に聞いた方が早いんですよね。ヒントは多く転がっています。

何より、自分たちが持っているアセットが何かに気づいていない方が非常に多いと思うんです。

村岡:

確かに「何を聞けばいいか分からない」という話はよく聞きますね。

山田氏:

自分たちがやっていることは課題がある、だから次はこんなことをやらないといけない、という課題解決型になってしまっていて、その課題がすごく飛び地の課題になってしまっているケースが大変多い印象があります。

それぞれの会社には必ず、その会社に合った顧客理解の形があると思うんです。データや、その会社が持っているケイパビリティを棚卸しさえすれば、顧客理解をどう考えていけば自分たちに合っているかという形が必ずあるはずです。

例えば翌日配送できないのに、「翌日配送できたらどうですか」って聞く必要はないですよね? そういうことを繰り返してしまうので「何を聞けばいいか分からない」と、顧客調査にすごく苦手意識を持たれているケースは多いと思います。

仮説や前提がないまま質問しても有効な答えは得られない。家族に夕飯のリクエストを聞いて、『何でもいいよ』と言われてしまうのと同じで、『コロッケがいい』のように具体的に返ってくる質問の仕方をしなければなりません。そのためには、この人たちはこれが好きだろうという仮説が必要です。つまり、まずは既存のお客様の声に触れ続けること、すべて顧客起点で考えることから始めることが大切なんです。

データと仕組み化で実現する、老舗企業のネクストステージ

村岡:

最後に、60年企業として変革に取り組む意味をお聞かせください。

山田氏:

長年築いてきたマーケティングコミュニケーションは、これまでの時代には有効でしたが、市場環境の大きな変化により、効力を失ってきました。本来のマーケティングをしてこれなかった組織には、新しい文化をインストールするレベルでの変革が必要になってきたと感じ、このプロジェクトを始動しています。

組織変革は時間を要しますが、データと仕組み化により必ず実現できると確信しています。

村岡:

山田さんの覚悟と確信が強く伝わりました。今回のプロジェクトは、私たちアライドアーキテクツにとっても、20年間VOCに向き合い続けてきた集大成とも言える取り組みです。

単なる広告効果の改善ではなく、経営判断の基盤となるデータプラットフォームを構築し、組織全体のマーケティング文化を変革していく。キューサイ様の次のステージの成長エンジンを、私たちの技術と知見で支えていきたいと思います。本日はありがとうございました!

山田氏:

はい、引き続き宜しくお願いします!ありがとうございました。

Kaname事例の詳細はこちら

▶キューサイ|データプラットフォーム「Kaname.ax®」独自構築で挑む、VOC分析強化の組織変革プロジェクト