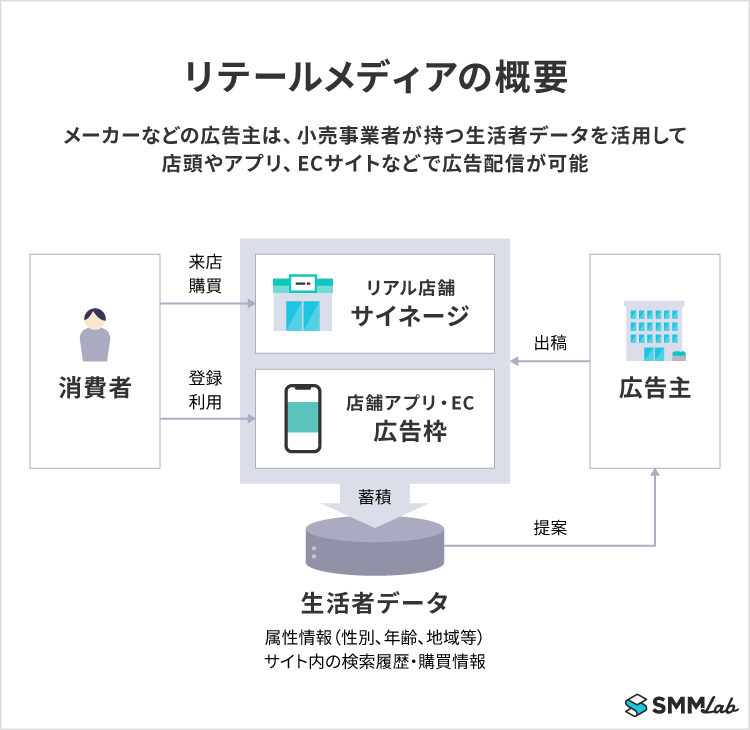

「リテールメディア」とは、小売・流通事業者が運営するさまざまなメディア(媒体)を指します。たとえば「ECサイト」「店舗アプリ」「店頭デジタルサイネージ」などがその一例です。

近年、日本の小売・流通業でも、店頭デジタルサイネージや、店舗アプリを導入し、各媒体で生活者に向けてメーカーの広告を配信したり、クーポンを配布するといった「リテールメディア」の取り組みが発展しつつあります。

たとえば、ディスカウントストア「ドン・キホーテ」は博報堂と協業してリテールメディア事業の開発に本腰を入れ始めたと報じられました。また、ドラッグストアチェーン大手の「マツキヨココカラ&カンパニー」も広告事業を強化。フードデリバリーや配車サービスで知られるアメリカの「ウーバーテクノロジーズ」も、ユーザーが利用するアプリ内に動画広告の配信を始めています。そして、家具大手の「ニトリ」は自社ECサイトで、他社商品を取り扱うことができるようマーケットプレイス化を図り、ECサイトが生活者にとってより魅力的なチャネルとなるよう取り組みを進めています。

このような小売・流通大手の動向を受けて、企業のマーケティング担当者として「リテールメディア」について気になっている人も多いのではないでしょうか?

この記事では、リテールメディアの基礎知識や、注目が高まっている背景、現状と今後の市場拡大見込みについて解説します。日本の事業者による取り組み事例も紹介しますので、今後の施策の参考にしていただければ幸いです。

リテールメディアとは

リテールメディアの基本

「リテールメディア」とは、小売・流通事業者が自ら運営するさまざまなメディア(媒体)を指します。たとえば「ECサイト」「店舗アプリ」「店頭のデジタルサイネージ」などがその一例です。

ここ数年、ショッピングモールやコンビニ、ドラッグストア、ディスカウントストアや家電量販店などへ行くと、店内でデジタルサイネージを目にしたり、店舗アプリの登録を勧められる場面が多いと思いませんか?また、BtoC物販のEC化率も、ここ数年、毎年伸長している状況です。

このような「リテールメディア」の取り組みは、米国で発展を遂げてきました。米国には「Amazon」「ウォルマート」といった巨大小売事業者が複数存在し、小売市場で激しい競争を続けています。特にここ数年のコロナ禍で事業者側は、生活者の買い物行動のオンラインシフトに適応する必要がありました。その結果、小売業者にとっては「オンライン」と「オフライン」の両方が、重要な顧客接点に。そのような状況の中、「顧客がよく利用する接点(オンライン/オフライン両方)」で、「顧客の好みに合わせた情報をタイムリーに提供できる媒体」としてリテールメディアの重要性が高まってきたのです。

リテールメディアの登場と発展

リテールメディア発展の背景について、さらに詳しく解説します。

コロナ禍で情報収集や買い物の行動がオンラインへシフト

一つの理由として「コロナ禍」が挙げられます。外出が制限される中、生活者は情報収集や買い物の行動などを、オンラインへシフトせざるを得ませんでした。そのニーズに応えるように、小売事業者側でもEC化やOMO施策が加速しました。

こちらの記事もお読みください

▶Withコロナ時代における「これからの販促」。ミツカン、BCL、トモズに聞くデジタル販促最前線」

▶【メーカーとリテールが一緒に販促を】ココカラファインが描く、デジタル販促のこれから

3rd Party Cookieの制限に伴い、1st Party Dataの重要性が高まった

Web広告をはじめ、顧客データを活用したマーケティングにおいて、3rd party Cookie規制の動きが強まっています。その代わりに事業者は第三者の提供に依存しない、1st Party Dataを自社で収集し、マーケティング施策に活かす必要に迫られています。

そこで小売事業者が自らメディア(ECサイトやアプリなど)を立ち上げ、顧客情報や行動データを収集しながら運営する取り組みが広がっているのです。

Cookie規制について詳しくはこちら

▶【5分でわかる】Cookie規制の全体像~影響と対策をわかりやすく解説~

データに基づく販促が加速

近年「データドリブンマーケティング」という言葉をよく聞くように、顧客データを活用した「デジタル販促」が加速しています。

リテールメディア(アプリや、デジタルサイネージ)を活用すれば印刷や郵送は不要で、リアルタイムでの情報提供やスピーディーな内容変更も可能です。顧客の来店履歴やコンテンツ閲覧履歴を利用し、好みに合わせた細かいターゲティングもできます。そして配信後には、その結果を数値を用いて計測・分析し、販促の成果を定量的に評価、次にとるべきアクションを計画していくことができます。

こちらの記事もお読みください

▶デジタル販促とは?手法10選・事例まとめ~来店客数&店頭売上アップにつなげよう~

リテールメディアが果たす役割

リテールメディアの存在意義や・役割について「生活者視点」「事業者視点」の両方から解説します。

事業者視点:1st Party Dataを活用し、関連性の高い顧客に向けた商品提案ができる

リテールメディアは「小売業者が自ら運営する媒体」なので、自社で収集・保有する1st Party Dataを活用した広告配信を行うことができます。1st Party Dataとは、自社ECサイトやアプリから収集した顧客データを指します。第三者を介さずに得られた信頼性の高い顧客データを活用して、取り扱いメーカーの商品に関する広告を、関連性が高く、興味に即した生活者をターゲティングしたうえで配信できます。

生活者視点:自分にとって「今、必要な商品」と出会える

リテールメディアでは、顧客の属性情報や行動履歴に合わせて広告がパーソナライズされます。

その結果、生活者は自分にとって「今、必要な商品」「今、必要な情報」と出会うことができます。

たとえば、ECサイトで特定の商品を探して検索している状況を想定してみましょう。広告のパーソナライズ化によって、「今、欲しいもの」に関連した広告が流れてきます。広告との接触を通して新しいブランドと出会い、その商品に関心が高まれば「もともと探している商品と関連するので、こちらの商品を試してみよう」と購入を決意するケースも想定されます。

今後見込まれる市場規模

リテールメディアは今後、大きな発展が見込まれています。データを用いて解説します。

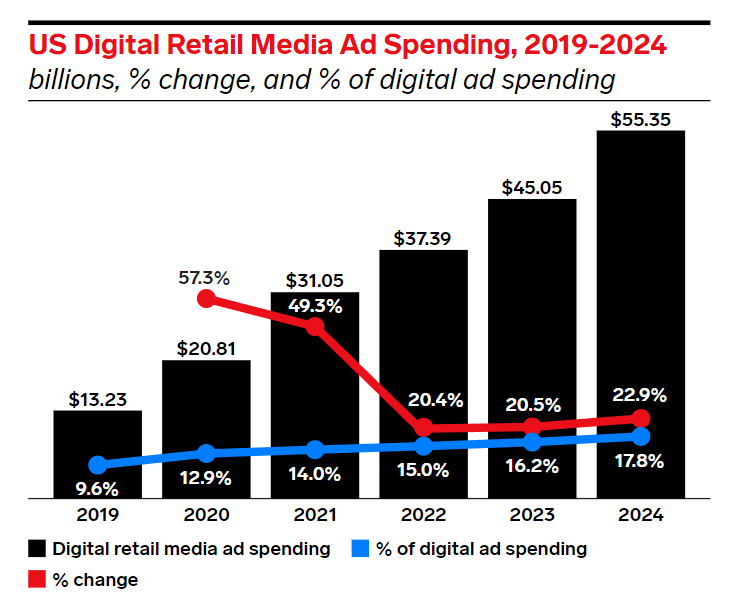

米国:全デジタル広告費の19%を占めると予想

リテールメディア先進国であり、特に発展が著しい米国。2024年にその市場規模は8.2兆円、全デジタル広告費の19%を占めると予想されています。

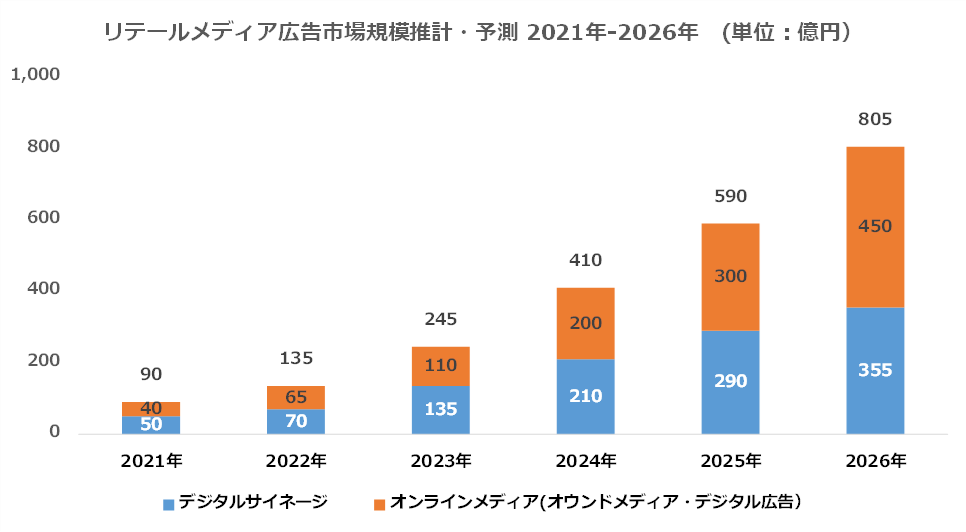

日本:2026年には805億円の市場規模と予想

日本国内に限定して見ても、2024年予測で市場規模410億円、2026年には805億円と、やはり大きな成長を見込まれていることがうかがえます。

企業のリテールメディア活用事例

ここからは、リテールメディアを既に活用しはじめている日本の企業事例を紹介します。

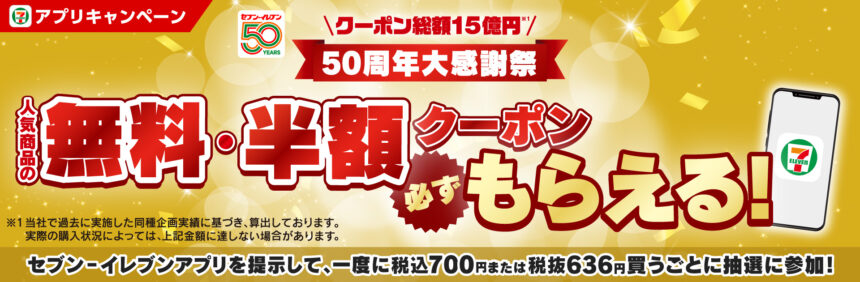

飲料棚の上に大きなデジタルサイネージを設置|セブン-イレブン

セブン−イレブンは、2022年末ごろからリテールメディアの取り組みをはじめました。

具体的には「自社アプリを通じた広告配信」「店舗にデジタルサイネージを設置し、広告配信の実証実験」を進めている段階にあります。

飲料冷蔵庫の上に大きなサイネージが設置され(※一部店舗のみ)、「金のハンバーグ」などプライベートブランドの人気商品に関する広告を次々に配信。顧客は店内で買い物中に広告を見て、「こんな商品があるんだ、良いな」などと感じたら、その場ですぐに目的の商品を買うことができます。

「サイネージを店内のどの場所に設置すると認知度が上がるのか?」「購買意欲や購買行動に変化が起きるのか?」といった視点でテストをしているそう。セブン−イレブンは「リーセンシー効果(ユーザーが直前に接触した広告が購買に影響する効果)」が高い点を期待しているとのことです。

また自社商品だけでなく、地区開発商品、天気・気温・立地・個店に合わせた情報を配信し、個店の在庫と連動した広告や、店頭ポスター代替も想定しているとのこと。

今まで店頭にチラシやポスターが貼られていたものが、デジタルサイネージに置き換わりつつあります。店頭の掲示物・販促物も「データを根拠に、成果の最大化を目指す時代」を迎えたと言えるでしょう。

参考記事

セブン-イレブンが挑戦する「リテールメディア」 実証実験で見えはじめた“究極の強み”|2023年6月13日

セブン-イレブン・ジャパンが挑戦する、リテールメディア参入と新たな小売業の形|2023年5月24日

セブン‐イレブン、リテールメディアに挑戦|2023年5月7日

レジ上のデジタルサイネージで「あわせ買い」を強力に訴求|ファミリーマート

ファミリーマートは、2023年からリテールメディアの取り組みを本格化させています。

具体的な取り組みは自社アプリと、店頭デジタルサイネージです。レジ上に、3つの大きなディスプレイを設置。取り扱い商品に関する広告を配信して訴求力を高める狙いです。「こんな商品があったんだ。今まで知らなかった、良いな。買おう!」といったきっかけづくりだけでなく、「こういうあわせ買いをすると良いんだな(おいしい、マッチするなど)」という切り口での訴求も強化。

2023年4~5月に実施された、「ファミチキ」と「コカ・コーラ製品」のセット販売プロモーションでは大きな手応えが得られたそうです。キャンペーン期間中の併売率は、実施前と比較して全店ベースで約6~7倍に。またデジタルサイネージ設置店舗は、未設置店舗と比較して併売率が118%になるなど、高い販売実績に結びついた、というデータが得られたとのことです。

デジタルサイネージは商品訴求力を高めることが実証されたとし、導入店舗のさらなる拡大を目指しているそうです。

参考記事

PPIHグループとリテールメディア事業での協業に関する覚書を締結 ファミリーマートの国内最大級のサイネージネットワークとの連携で、国内最大級のリテールメディアネットワークの誕生へ|2023年4月28日

ファミマ店頭サイネージは効果抜群 ECに「やられっぱなしじゃない」|2023年7月7日

顧客に「まずはデジタルを体験してもらう」という考え方|イオン

イオンは2021〜2023年にかけて、DXを加速するための各種基盤・プラットフォームの構築に注力。具体的な取り組みは「自社アプリ」「EC事業拡大」「店頭デジタルサイネージ導入」「セルフレジの導入」などです。

これらの取り組みはいずれも、「顧客にデジタルを体験してもらい、店舗オペレーションそのものを改革していく」「デジタル化によってデータを収集・分析し、次の施策へ繋げる」といった考え方に基づいているそうです。

企業視点だけで「デジタル化を推し進める」「最新のテクノロジーを導入する」という考え方ではなく、「顧客に“デジタル”を体験してもらい、少しずつ慣れてもらって、利便性を理解してもらう。顧客とともに、売り場のデジタル化を進めていき、次のステップを目指す」といった考え方がうかがえます。このような考え方は、顧客に対してだけに限らず、小売業が大勢抱えている従業員に向けても重要なアプローチ(デジタルリテラシーが人・年代によって異なると想定される)だと言えそうです。

イオンはこれらのアプローチで、「すべてが数字データをもと判断できる経営に変えていく、その結果として生産性を高める」としています。

参考記事

イオングループのOMO実現と、新たな顧客体験を創出する3つのデジタル施策【イオンのDX最前線】

【イオンが目指す「店舗」「EC」の新たな関係】

▶【リアルであろうがデジタルであろうが関係ない】イオンリテールが実現していく、「店舗」と「EC」の新しい関係

店頭サイネージとアプリが連動、リアルタイムで購買に直結する訴求を行う|ヤマダ電機

ヤマダ電機は2021年から、全店舗の棚前にデジタルサイネージを設置しています。

売場内で動画を放映、そしてIoT端末を活用し、放映コンテンツと連動してアプリからプッシュ通知で情報を配信する仕組みを構築。

顧客は、店舗内ですぐに使えるクーポンやお買い得情報、季節に応じた目玉商品など、リアルタイムに情報を受け取ることが可能になります。

参考記事

ヤマダホールディングスとアドインテがDX推進における店舗メディア化で協業!ヤマダデンキ全店舗へ棚前デジタルサイネージ7,000面を設置|2021年3月10日

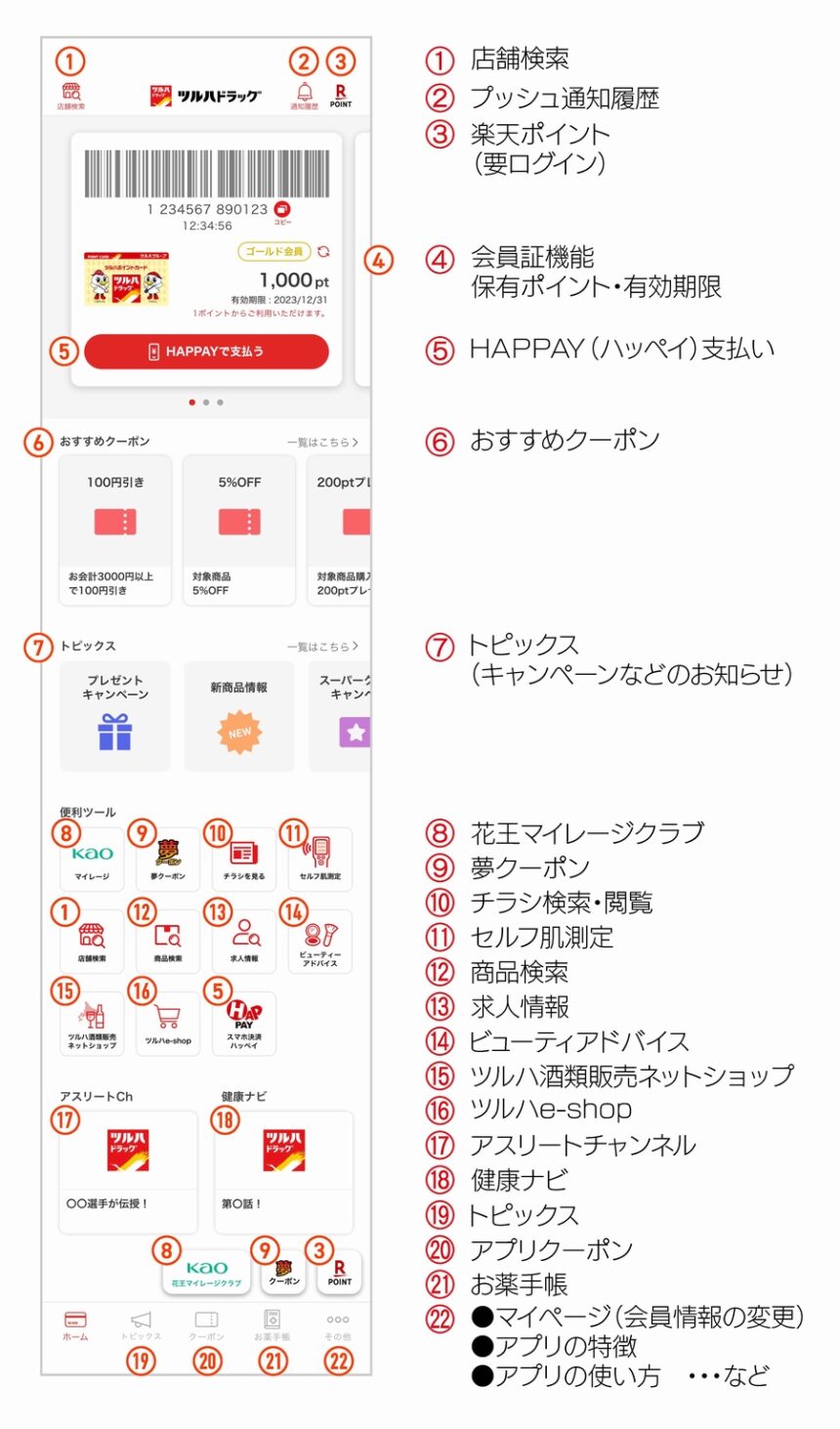

顧客が「今、デジタルの利便性を享受したいこと」に焦点を絞り、シンプルに開発・運用|ツルハドラッグ

ツルハドラッグは、2021年からデジタル化を推進しています。リテールメディアの取り組み例としては「自社アプリ」を導入。ポイントカード、チラシ、クーポンなどのデジタル化を進めています。

「今、顧客が困っていること」「望んでいる機能」にフォーカスして利便性を高め、デジタル顧客接点の増加を図っているとのこと。長い時間をかけて設計したシステムやアプリを提供するのではなく、シンプルな機能で運用しながら、顧客ニーズやトレンドの変化に柔軟性とスピード感をもって対応している点がポイントです。

顧客ニーズを深掘りする目的で座談会を定期的に開催したり、パート・アルバイトの意見も大事にしているそうです。

参考記事

【DXで目指すのは原点回帰】ツルハドラッグが掲げる、デジタルシフトで実現する顧客ファーストの購買体験とは?

【ドラッグストア業界のデジタル販促事情】

▶【メーカーとリテールが一緒に販促を】ココカラファインが描く、デジタル販促のこれから

企業がリテールメディアをはじめるには

小売・流通企業が実際にリテールメディアをはじめよう、という際に、具体的にどのような着眼点を持って取り組みを進めていくべきか、ステップに沿って紹介します。

戦略設計の3ポイント

STEP1. 目標を明確にする

まずは自社が、リテールメディアの取り組みを通じて最終的にどんな成果を求めるのかについて、明確にしましょう。

たとえば、

- 新商品の認知を獲得・拡大すること

- 生活者が、商品の比較検討や、評価をしやすくすること(例:レビューやクチコミを見たり、投稿しやすい環境を整えるなど)

- (最終的には)商品を買ってもらうこと

などが想定されるでしょう。

STEP2.協業すべき相手を精査する

オンライン(WebサイトやECサイト、アプリ)とオフライン(実店舗)をスムーズにつなげて、リテールメディアの取り組みを実現させ、成果を継続的に獲得できるよう、協業すべき会社を選びましょう。

たとえば、これからリテールメディアの取り組みを実現させたい小売・流通企業にとって、具体的に次のような協業先が考えられます。

- 広告代理店・マーケティング会社

デジタル広告の企画・運用、キャンペーンの設計、データ分析と最適化などで協業が考えられる。専門的な知識と技術を持っているため、リテールメディア戦略の効果最大化を期待できる。

- プラットフォーム企業

ECサイト構築、顧客管理システム(CRM)、データ管理プラットフォーム(DMP)などの提供。オンラインとオフラインのデータを統合し、顧客体験を向上させる技術で協業できる。

- 物流・配送会社

商品の保管、梱包、配送サービスの提供。迅速かつ正確な商品配送によって、顧客満足度を高める役割。

- コンテンツ制作会社

魅力的な商品説明、ブランドストーリー、プロモーションビデオなどの制作を依頼する。高品質なコンテンツで顧客の関心を引き、購買意欲を刺激。

- メーカー

商品製造の依頼や、ブランドとのコラボレーションが考えられる。独自の商品や限定品を提供し、リテールメディアを通じて独特の価値を提供する。

- データ分析会社

生活者の行動分析、市場トレンドの予測、パーソナライズされたマーケティング戦略の提案。データに基づく洞察を提供し、より効果的なリテールメディア戦略を構築する。

STEP3. 予算の策定

自社の事業全体の中で、どれくらいの割合の予算を確保できるのか、他の事業活動や、マーケティング施策といかにバランスを取るかを考えましょう。

「広告施策」と「ECサイト運営」など、異なる施策の間で、予算をどう分けるか考えることも大切です。

施策実行のポイント:PDCAサイクル

「広告施策」「ECサイト運営」など、実行した施策の成果がどのように出ているかを定量的にチェックし、必要に応じて計画を調整しましょう。

どんなデータを取得できて、指標化できるか、どれくらいの頻度で効果測定をするか決めることも、大事なポイントです。

施策の成果(生活者からの反響)を見極め、予算をいかに投じるべきか、常に計画をアップデートしましょう。

忘れてはならないポイント

リテールメディア担当者として、日頃から留意すべきポイントもお伝えします。

- 在庫管理を怠らない

どんなにいい広告(反響の大きな広告)を打っても、生活者にすぐ届けられる商品が潤沢になければ、リテールメディアでは意味がありません。常に在庫をチェックしましょう。

- 配送やアフターサービスも大切

商品を買ってもらうことだけでなく、届ける過程や、買った後のサポートも重要です。顧客が満足する体験の提供を追求し続けましょう。

- 信頼とロイヤルティを築く

顧客との信頼関係を大切にし、長期的な関係構築(長く、繰り返し買ってもらえて、ファンになってもらえること)を目指しましょう。

参考記事

Step by Step: How to Implement a Retail Media Strategy for Brands | by DP6 Team | DP6 US | Medium.

【デジタル接点でいかに生活者との交流を深めていくべきか】

▶【2024年向け最新版】SNSキャンペーン事例15選!!【X(Twitter)・Instagram・TikTok】

【ネスレに聞く!これからのマーケティングで大切なマインド】

▶【顧客のインサイトに寄り添ったコンテンツを】ネスレに聞く、これからのマーケティングで大切なマインドとは

リテールメディアの課題

海外の大手小売事業者(「コカ・コーラ」や「カルフール」など)はリテールメディアの取り組みを進めた結果、既に課題に直面している側面も。取り組み開始後に、陥りやすい課題について解説します。

企業目線に偏らない

リテールメディアの意義のひとつは、小売企業とメーカーの協力によって、顧客体験向上を目指すことです。単に広告媒体としての役割だけでなく、「クーポン付与」「タイムリーなセール情報の配信」など、施策次第で顧客と深く関わる手段になり得ます。オンラインと実店舗の体験を繋ぐとともに、それぞれの顧客に適した情報を正しいタイミングで伝えること、つまり、顧客視点がポイントであり、企業目線に偏らないことが大切です。

小売企業とメーカーの協力が重要

米国や欧州では「リテールメディアは小売業界の大きな変革」「メーカーと小売の強力な協力の機会を生み出している」と捉えられつつあります。

特にAmazonやウォルマートのような大手小売業者は、広告の販売を通じてメーカーとの新しいビジネス関係を築いています。これにより、メーカーは小売業者のプラットフォームを活用して、消費者に直接アプローチすることが可能になりました。

リテールメディアの取り組みを進める中では小売業者とメーカーがタッグを組み、「顧客視点に立ち、購入側のニーズに合った商品を、最適なタイミングで提案・訴求する」といった共通認識を常に持っておくことが重要だと言えるでしょう。

「リテールメディア人材」の確保も必要

リテールメディアの発展のために、より専門性を持った「リテールメディア人材」も今後期待されています。多くの企業は、マーケティング戦略に精通した人材の必要性を感じていて、米国や欧州の小売業(コカ・コーラや、カルフールなど)では、「特にメディアや消費者向けのマーケティングを理解するスキルが求められている」「小売業を理解し、チームをリードできる能力が必要」と強調しています。これから日本でもリテールメディアの発展とともに、より専門性の高い知見を備えた新たな人材が必要とされていくでしょう。

参考記事

欧州企業も「リテールメディア」推進 学ぶべきポイント – 日本経済新聞

中小規模の事業者にとっての可能性

ここまで、大手小売事業者の取り組みについて述べてきましたが「中小規模の事業者が、リテールメディアの取り組みに参入できる可能性は?」と疑問を感じた方もいるのではないでしょうか。

この章では、大手小売事業者以外にも目を向けて、取り組み事例を紹介します。

株式会社CHARIS&Co.とアドインテの取り組み事例

佐賀県に拠点を置く化粧品メーカー「株式会社CHARIS&Co.」は、リテールメディア開発を支援する企業「アドインテ」と協業し、新宿駅周辺の商業施設「新宿ミロード」に「サイネージ型IoT自動販売機」を設置。2023年5〜6月に化粧品サンプル無人配布の取り組みを実施しました。

「サイネージ型IoT自動販売機」とは、インターネットに接続可能な自動販売機です。前面には画像などを映し出すことが可能で、「無人店舗」と「デジタルサイネージ」の機能を兼ね備えています。

この施策では、生活者があらかじめキャンペーンサイトで自身の属性情報などを登録しておき、「新宿ミロード」に設置された「サイネージ型IoT自動販売機」へ訪れると、化粧品サンプルを受け取れる、というものです。

株式会社CHARIS&Co.とアドインテは、施策を通して収集した生活者データを分析し、今後新たなマーケティング戦略を考えるうえでのインサイトを得ていく、としています。

参考記事

【アドインテ】サイネージ型IoT自動販売機『AIICO(アイコ)』にて『株式会社CHARIS&Co.』の化粧品サンプルを『新宿ミロード』にて配布する実証実験を開始いたしました。

テクノロジー企業との協業アイデア次第でチャンスあり

中小規模の事業者であっても、テクノロジー企業との協業アイデア次第で、「リテールメディア」に関連するユニークな取り組みをスモールスタートできる可能性があります。

「アドインテ」の取締役・稲森氏は、NTT東日本「BizDrive」のインタビュー記事の中で、以下のように述べています。

“ 日本には、Walmartのようにアメリカの人口の8~9割が利用するほどのシェアを握った小売業者が存在しません。上位数社を合わせても、ようやく日本市場全体の4分の1程のシェアしか届きません。特にスーパーマーケット業態は、地方でしか知られていなくても、その地域では非常に高い影響力を誇るようなスーパーマーケットも多く、そういった企業には特に大きなチャンスがあると見ています“

[引用元]

小売業の広告販促DX「リテールメディア」の始め方 | BizDrive(ビズドライブ)−あなたのビジネスを加速する

地方発の中小小売事業者では、九州のホームセンター「グッデイ」や、九州発のディスカウントスーパー「トライアル」など、売場や顧客のデータをフル活用して店舗改革・販促改革を強力に推し進めている事例も目立ってきています。よって中小事業者も、リテールメディアに注目する価値は大いにあると言えるでしょう。

企業視点に偏らないことが重要

この記事では、日本におけるリテールメディアの取り組み事例をいくつか挙げました。

リテールメディアの取り組みを推進するための技術・テクノロジーは日々刻々と進化しています。最新技術を効果的に活用するには、企業側のマーケティング戦略も早急なアップデートが必要です。

「情報収集・購買行動のオンラインシフト」「1st Party Dataの重要性」「データドリブンマーケティングの推進」という3つの観点から、リテールメディアの重要性は今後ますます高まると予想されます。

リテールメディアの取り組みを進めていくうえでは、小売店舗を日常的に利用する顧客に、アプリやサイネージなどの利便性をまずは理解してもらい、継続的に接点を持ちたくなるように促すことが不可欠です。企業側の視点に偏って施策を考えるばかりではなく、顧客体験向上という視点も忘れないようにしましょう。

まさに今、リテールメディアの取り組みを模索している方にとって、本記事が少しでも参考になれば幸いです。