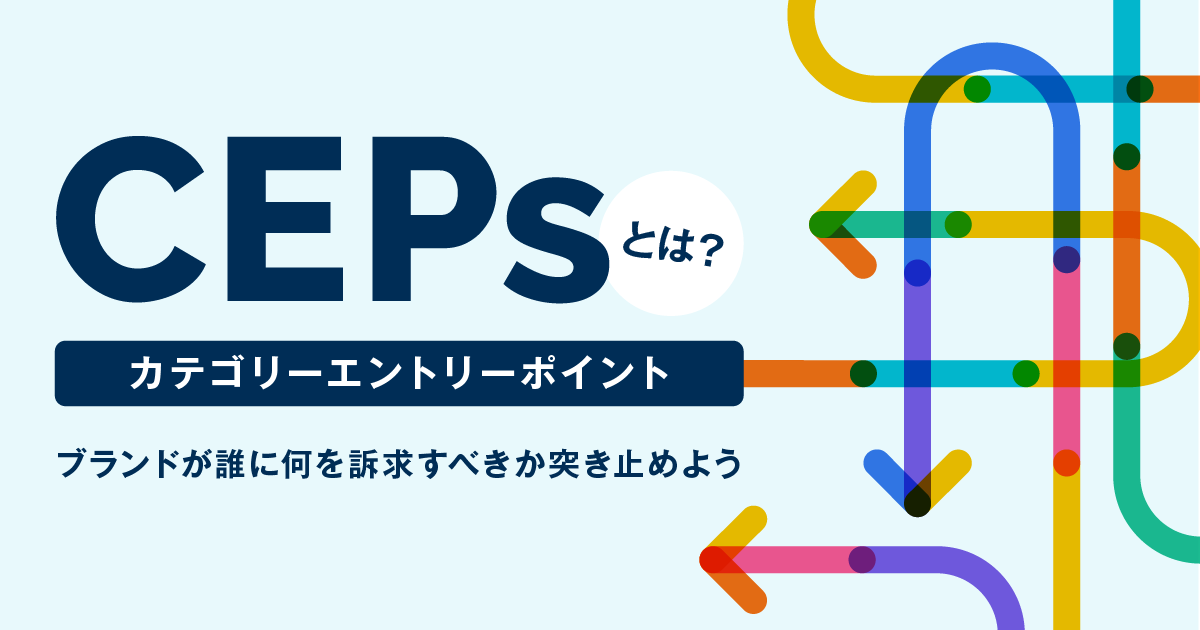

CEPs(カテゴリーエントリーポイント)とは、生活者が商品・サービスを選んで購入する際に、ブランドを想起する「きっかけ」や「目的」「利用シーン」のことです。

例えば、食事を摂ろうと考える際に「子どもと一緒に手軽に食べたい」「だから、ファストフードA店に行こう」などと、目的とともに来店先を考えるでしょう。この「利用のきっかけ・目的」などがCEPs(カテゴリーエントリーポイント)に該当します。

企業がCEPsを特定してからマーケティング施策を考えることで、「誰に」「何を」「どのように訴求すべきか」がより明確になります。その結果、生活者に「刺さる」コミュニケーションを作り出しやすくなるでしょう。経験や勘・アイデアだけに頼るのではなく、分析結果に基づいた精度の高いマーケティング施策を立案しやすくなるメリットがあります。

本記事では、企業がCEPs分析に取り組む際の基本や、取り組むべき理由について、具体例も交えながら紹介します。

CEPs(カテゴリーエントリーポイント)とは?

まずは、CEPs(カテゴリーエントリーポイント)の基本をお伝えします。

CEPs(カテゴリーエントリーポイント)の基本

CEPs(カテゴリーエントリーポイント)とは、生活者が商品・サービスを選んで購入する際に、ブランドを想起する「きっかけ」や「目的」「利用シーン」のこと。

ブランドが選ばれる理由として、大きく以下2つの要素が挙げられます。

|

メンタルアベイラビリティ(思い出されやすさ)とは

一点目の「メンタルアベイラビリティ」とは、わかりやすく言うと「そのブランドが生活者に思い出されやすいかどうか」です。特定の状況・きっかけで、そのブランドが思い浮かぶ確率を指します。

ブランドが多くの人に知られていて、「好き」「選びたい」と思われるほど、思い出される確率が高くなるでしょう。たくさんの場面で生活者に思い出されるブランドほど、実際に売れていることが多いものです。

フィジカルアベイラビリティ(手に入りやすさ)とは

二点目の「フィジカルアベイラビリティ」とは、わかりやすく言うと「そのブランドの商品がどれだけ買いやすいか」です。

これは、

- どこで売っているか(店舗数やオンライン販売の有無)

- どれくらい見つけやすいか(店舗の棚の位置や検索のしやすさ)

- 在庫があるかどうか

などによって左右され、生活者にとって買いやすいブランドほど、多くの人に選ばれやすくなります。

次章で具体例を挙げながら、よりわかりやすく紹介します。

CEPs(カテゴリーエントリーポイント)の一例

ここからは具体例を挙げながら、CEPs(カテゴリーエントリーポイント)についてよりわかりやすく説明します。

宅食サービスの場合

宅食サービスの場合を例に挙げて考えてみましょう。宅食とは、調理済みのお弁当やお惣菜などを個人宅に配達するサービスです。

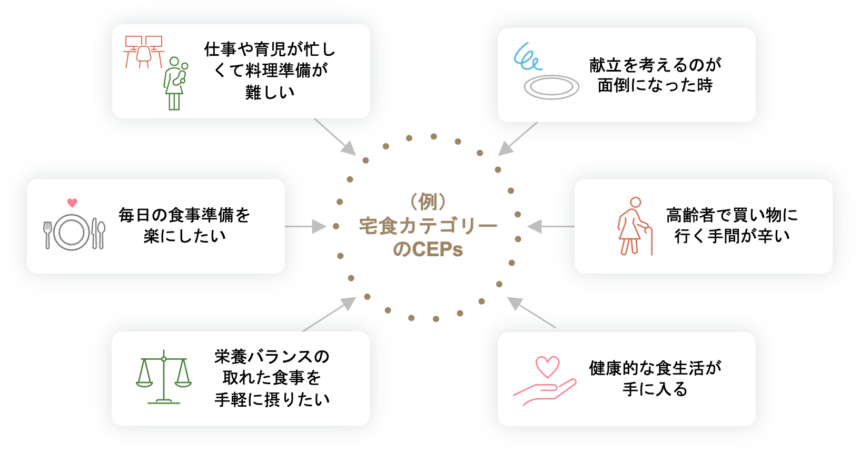

宅食を利用する人は、たとえば次のような悩みを持っているため、解決策として「宅食を利用しよう」と想起するでしょう。

|

これらはすべて、宅食サービスのCEPs(カテゴリーエントリーポイント)です。

つまり、生活者から見て「利用の切り口」がたくさんあるほど、「この宅食サービスを利用しよう」と生活者に思い出されやすく(メンタルアベイラビリティが高く)なります。

そして、「全国に宅配できる」「電話で注文できる」「ネットで注文できる」など生活者から見て利用しやすい条件が揃っている(フィジカルアベイラビリティが高い)ほど、多くの生活者に選ばれやすくなると考えられます。

ファストフードの場合

もう一つ、マクドナルドの事例を紹介します。マクドナルドには、数多くのCEPs(カテゴリーエントリーポイント)があります。以下はその一例です。

|

生活者視点で「これからとりあえず、マクドナルドへ行こうかな?」と思い出すポイント(利用シーンの切り口)が数多くあることが伺えます。

これらの利用シーンは、さまざまなパターンのテレビCMやSNS等を通じて日頃から生活者に呼びかけられています。それが生活者に響くことで、利用浸透につながっていると考えられます。また、日本全国に店舗数も多く、店内飲食・テイクアウト・ドライブスルー・モバイルオーダーなど、買いやすい条件もさまざまに整えられています。だからこそ、「強いブランド」の一例だといえるでしょう。

参考:マクドナルドの強さの秘密 「カテゴリーエントリーポイント(CEPs)」にあり

CEPs(カテゴリーエントリーポイント)を特定すると、誰に何を訴求すべきかが明確になる

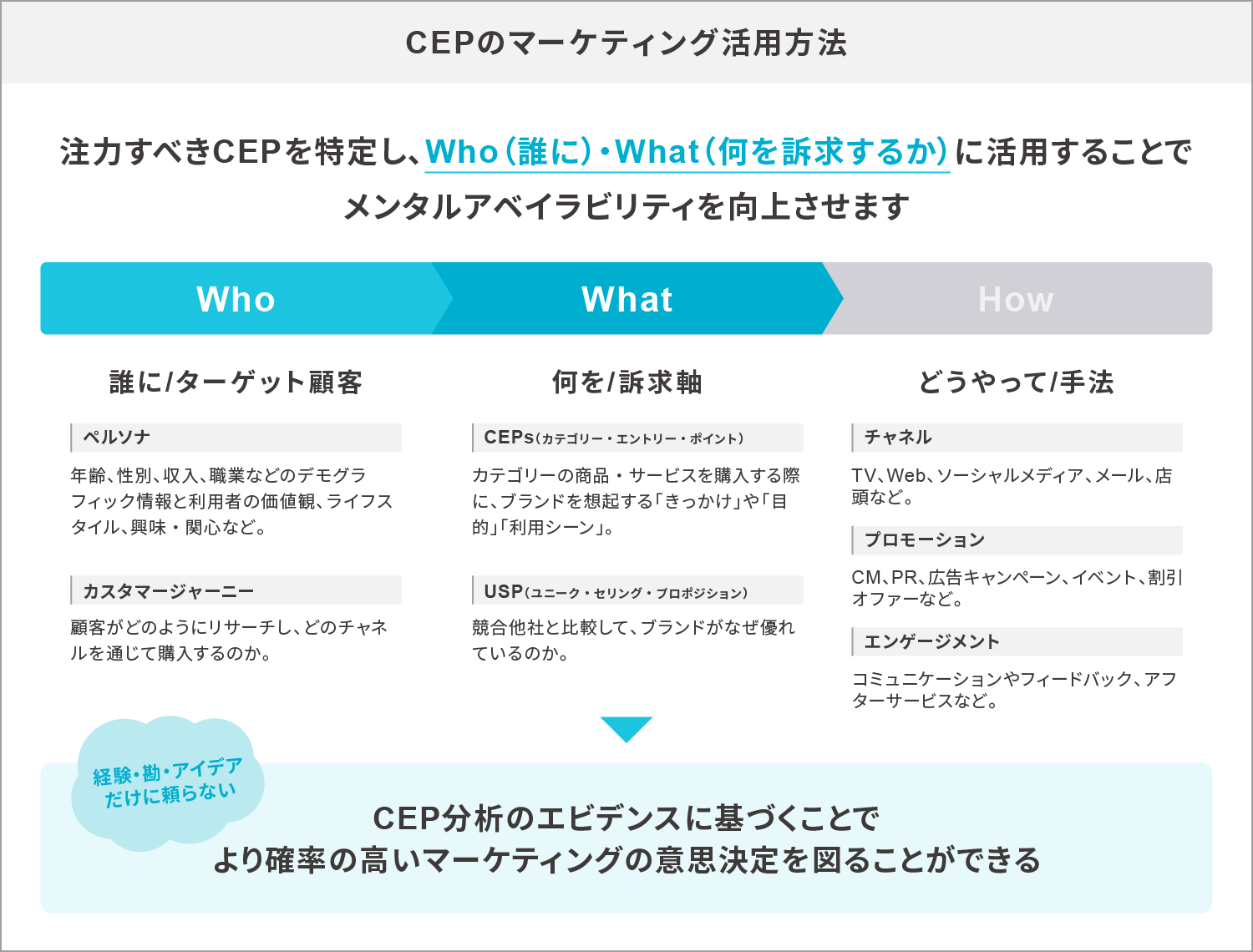

企業が自社ブランドのCEPs(カテゴリーエントリーポイント)を特定することで、ブランド想起の「きっかけ」や「目的」「利用シーン」をより明確にできます。

すなわち、CEPs(カテゴリーエントリーポイント)を特定すれば、マーケティング施策において

- 誰に(Who)

- 何を(What)

- どのように(How)

訴えるべきかがはっきりします。

特に、「何を(What)」がもっとも重要です。生活者のニーズを理解したうえで「利用のきっかけ」「利用の目的」「利用シーン」を具体例に伝えられたら、潜在顧客は「自分も利用してみようかな」とイメージしやすくなるでしょう。

前章で具体例を2つ紹介しましたが、例えば宅食サービスならば「仕事や育児が忙しくて食事準備が大変」と思っている人に、「そのフラストレーションを解決できますよ、もっと楽にできますよ」とメッセージを届けることで「悩みを解決してくれそうだから、利用してみようかな」とイメージされやすくなります。

つまり、CEPsは潜在顧客に「記憶してもらう」訴求を考えるうえでの大きな手がかりとなるのです。

CEPs(カテゴリーエントリーポイント)を特定できれば、先述した「メンタルアベイラビリティ(思い出されやすさ)」向上の後押しとなるでしょう。

よって、マーケティング施策においてどのようなコピーやクリエイティブを用意するか考える以前に、CEPs(カテゴリーエントリーポイント)の特定が推奨されます。経験・勘・アイデアだけに頼るのではなく、分析結果にもとづいた、より精度の高いマーケティング施策ができるようになるでしょう。

CEPs(カテゴリーエントリーポイント)を特定する方法

ここからは、CEPs(カテゴリーエントリーポイント)の特定方法を具体的に解説します。

CEPs(カテゴリーエントリーポイント)を特定するためには、フレームワークなどさまざまな手法があります。ここでは、代表的な分析方法「VOC(ボイス・オブ・カスタマー:消費者の声)分析」を紹介します。

VOC分析とは

VOC分析とは、顧客の声を集めて調べることです。

顧客の声を集めて調べることで、商品・サービスに対する顧客の意見・感想を理解できます。また。顧客のニーズを把握し、商品・サービスの改善点を見つけることもできるでしょう。

さらに、顧客が「なぜ買ったのか、利用したのか」といった行動理由も洞察できるため、マーケティング戦略の精度向上に役立ちます。

VOC分析の手法

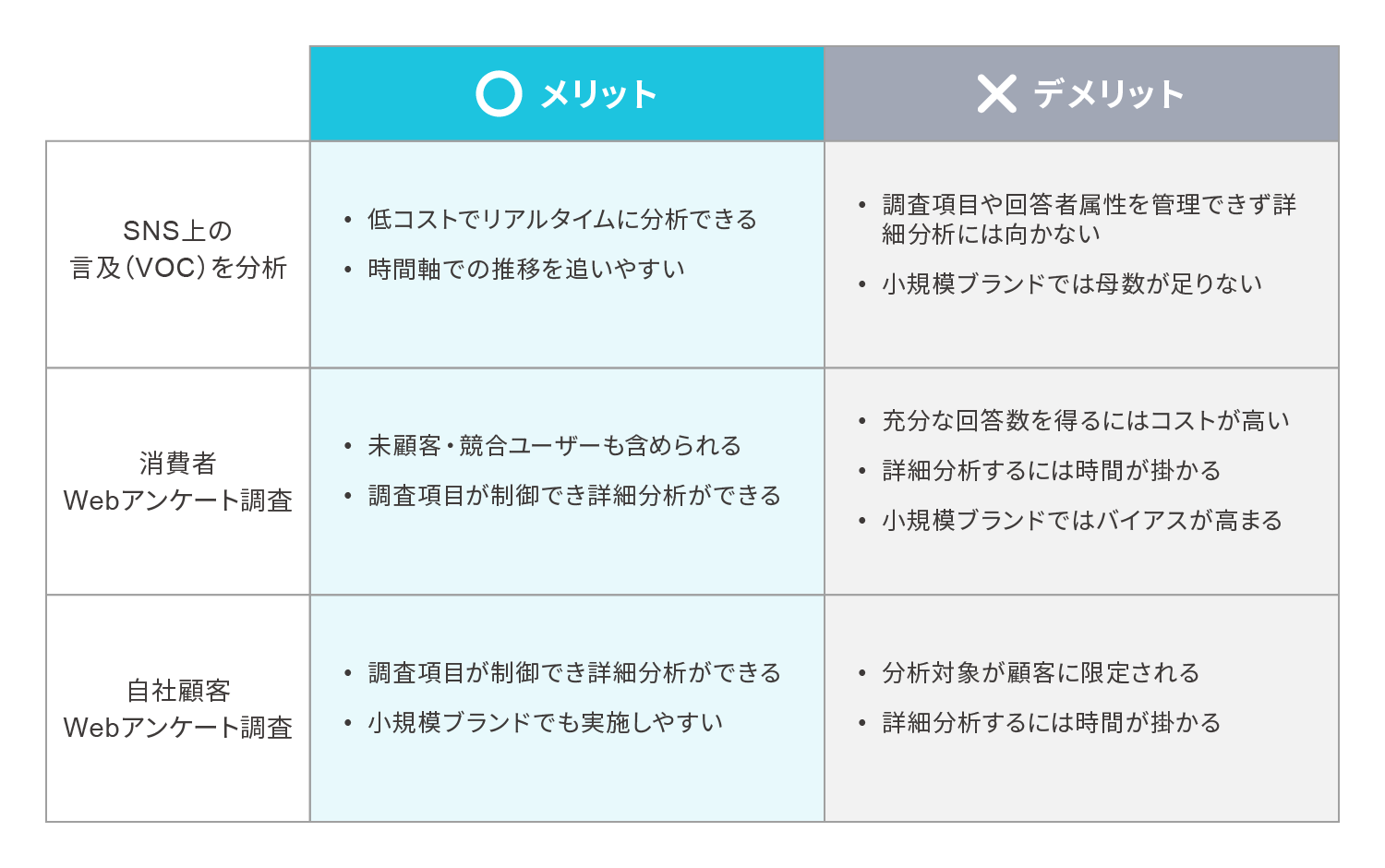

VOC分析の手法として、以下の3つの例が挙げられます。

SNS上の言及

VOC分析の方法の一つに、SNS上の言及を調査する方法があります。各種SNSプラットフォームのユーザーを対象として、SNS上のクチコミ分析ができるITツールを導入することでAPI連携を利用してデータ収集することが一般的です。

この手法のメリットは、低コストでリアルタイムに分析でき、時間経過による生活者の声の変化を追いやすい点です。

しかしその一方、調査項目や回答者の属性管理は難しいため、詳細な分析には向いておらず、小規模ブランドの場合には十分なデータが集まらないデメリットも考えられるため、ブランド名ではなく上位のカテゴリー名で分析するなど分析対象を一段上げるなどの工夫も求められます。また、SNS上には誤った情報も含まれるため、誤情報を排除したうえで分析をする視点も必要でしょう。

生活者Webアンケート調査

次に、生活者に対してWebアンケート調査を実施する手法も考えられます。調査会社が保有する調査パネルから適切なグループを選定し、オンラインフォームを通じて回答を収集する形で行われるのが一般的です。

この方法の利点は、既存顧客だけでなく、未顧客や競合ブランドのユーザーも調査対象に含められる点です。また、企業が調査項目を自由に設計できるため、詳細な分析が可能な点もメリットでしょう。

しかし、十分な回答数を確保し、詳細な分析を行うにはコストと時間がかかるデメリットもあります。さらに、小規模ブランドの場合、回答者の偏り(バイアス)が強まる可能性も考慮しなければなりません。

自社顧客Webアンケート調査

もう一つ、自社の顧客を対象としたWebアンケート調査を実施する手法もあります。自社で保有する顧客データベースを活用し、アンケートフォームをメールで案内するなどして回答を収集します。

この方法の強みは、企業が調査項目を自由に設定でき、詳細な分析が可能な点です。小規模ブランドでも比較的容易に実施できるのも利点の一つでしょう。

しかし、調査対象が自社の顧客に限定されるため、市場全体の傾向を把握しにくくなる課題もあります。詳細な分析には時間がかかる点もデメリットとして挙げられるでしょう。

CEPs分析から導き出された訴求軸・施策案の例

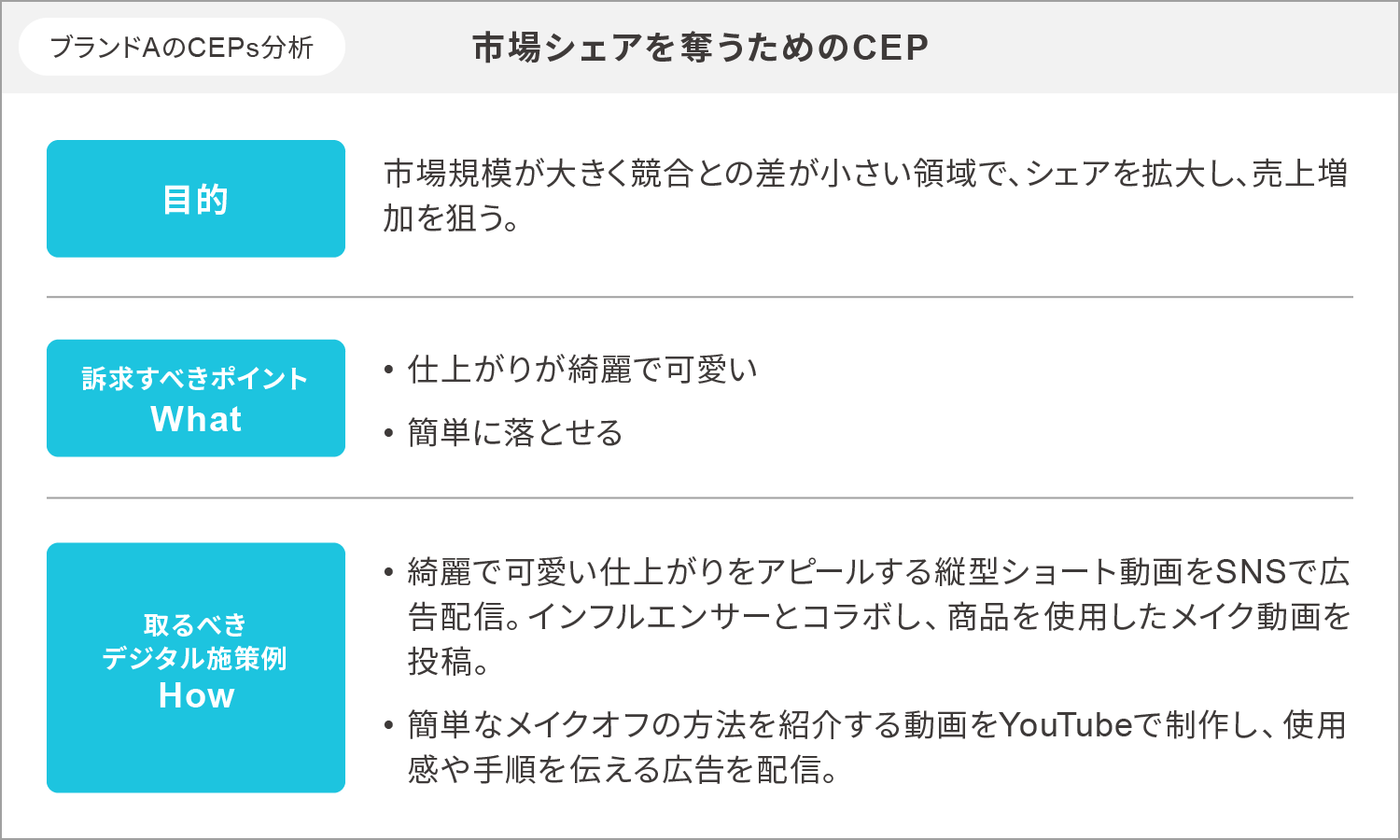

一例として、マス向け・大規模ブランドのコスメでCEPs分析に取り組まれたケースを紹介します。

ブランドAのCEPs分析結果(メイクアップブランド)

ブランドAは、大規模な市場を持つマス向けのマスカラブランドで、ブランドB・C・D・Eと競合しています。

CEPs分析をもとに、ブランドAが売上を伸ばすための戦略と、デジタルコミュニケーション施策を以下主要な3つの視点から整理しました。

-

1. 市場シェアを奪うためのCEP

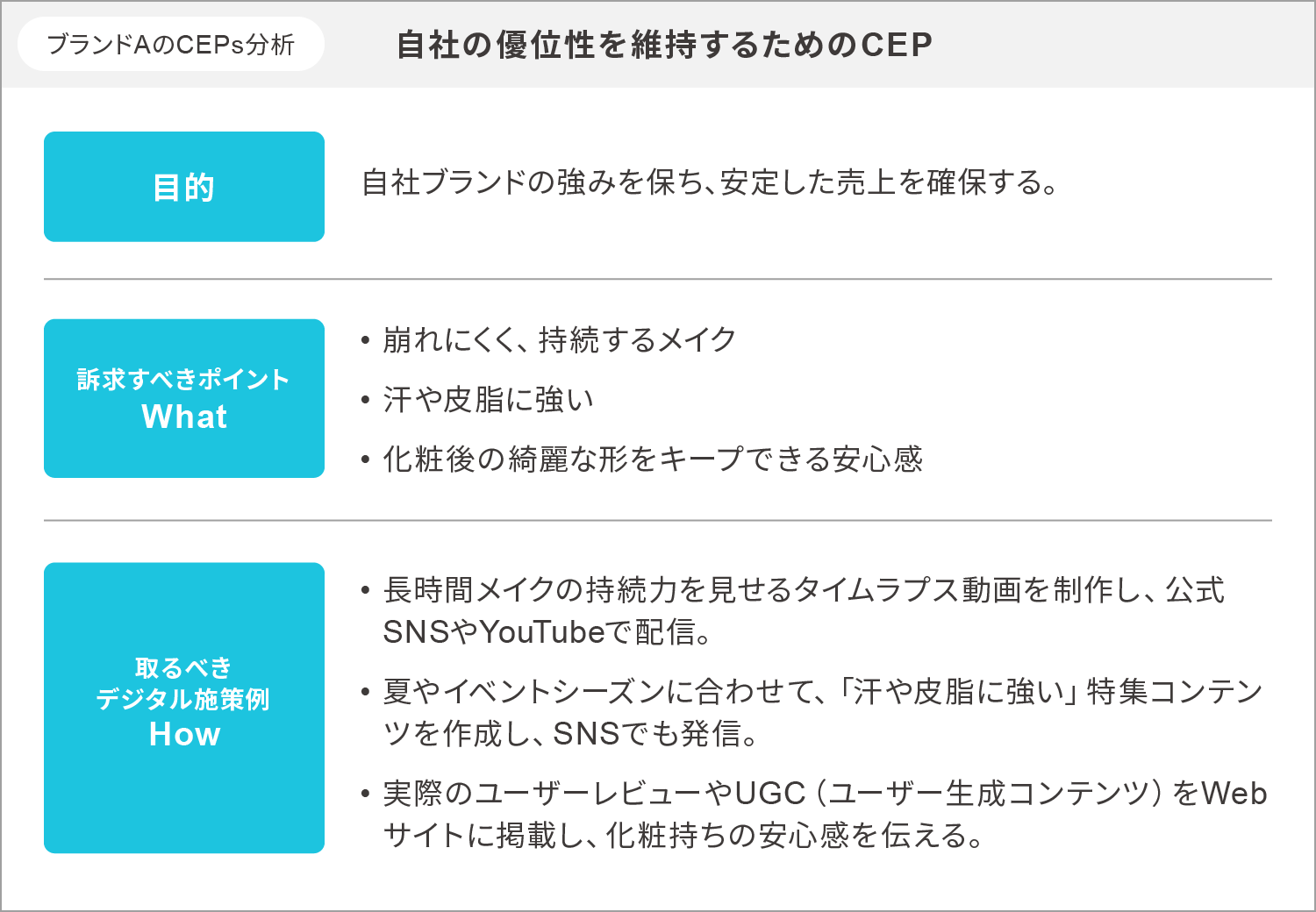

2. 自社の優位性を維持するためのCEP

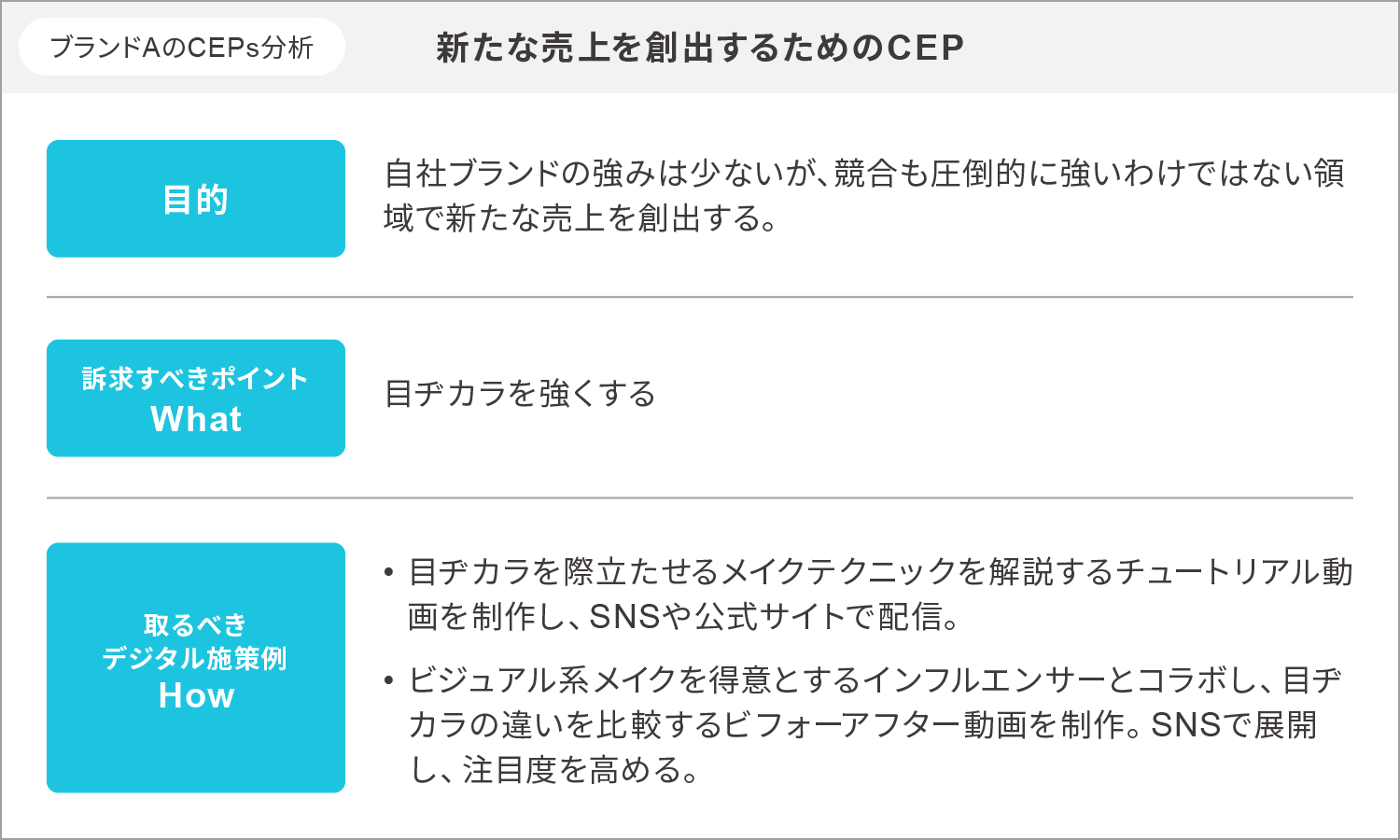

3. 新たな売上を創出するためのCEP

上記は、一般的なフレームワークを用いて3つの視点で整理した例ですが、このようにCEPs分析を通じてWho・Whatを明確にすることで、それに紐付いたHow(施策)まで落とし込むことができるようになります。

まとめ:担当ブランドや商品・サービスのCEPs分析に取り組んでみよう

本記事では、CEPs(カテゴリーエントリーポイント)とは、生活者が商品・サービスを購入する際に、ブランドを想起する「きっかけ」や「目的」「利用シーン」のことだと解説しました。

CEPsの特定は、企業にとってマーケティング施策を戦略的に考えるうえで重要な要素だといえるでしょう。「誰に何を訴求するか?」の切り口を根拠に基づいて具体的に考えられるため、「ブランドの思い出されやすさ」をより向上させられるでしょう。

ぜひ、あなたが担当するブランドや商品・サービスについても、分析に取り組んでみてください。

アライドアーキテクツでは、企業のマーケティング・プロモーションを最適化するご支援を幅広く行っています。その一つとして、CEPs分析による最適な戦略設計から企画実行まで可能です。

「自社のブランドや商品・サービスのCEPsが気になる」

「CEPs分析に基づき、潜在顧客に刺さる訴求を考えたい」

「VOCの収集、CEPs分析から施策に至るまで、一貫してお任せしたい」

ぜひアライドアーキテクツ社が提供するデータプラットフォーム「Kaname.ax®」へお気軽にお問い合わせください。