ステルスマーケティング(ステマ)とは?どこからどこまでが「ステマ」に当たるの?「ステマ」は違法?規制範囲はどこまで?など、ステルスマーケティングについて知っておきたい情報を分かりやすく解説します。

おすすめの資料

基礎からわかる!Instagramのクチコミ活用スタートガイド

本資料は、UGCをマーケティングに活用する際に参考になる内容を解説しています!この1冊で基本的な要点が押さえられるためダウンロードして持っておくと便利です。

ステルスマーケティング(stealth marketing)、ステマとは?用語説明/定義・意味の解説

ステルスマーケティングとは、英語の 「Stealth」(隠れる、こっそりする、隠密)に由来し、アメリカではアンダーカバー・マーケティング(Undercover marketing)とも呼ばれています。日本では、2011年ごろからステマと略されるようになりました。

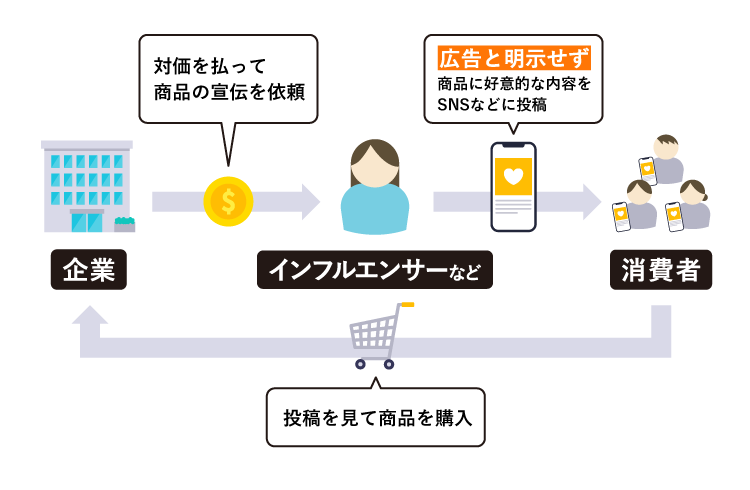

ステマとは、第三者的な立場を偽装して、特定の企業や製品について、宣伝と気付かれないように商品を宣伝したり、商品に関するクチコミの発信・伝播を図る行為のことです。情報発信に関して企業の介在があるにもかかわらず、そのことを情報の受け手に隠したり偽ったりして行われる情報発信全般を指します。

身元や宣伝が目的であることを隠して行われるため消費者をだます側面があるとして問題視されています。

ステマが問題視される背景

消費者の購買活動に「クチコミ」が大きく影響するようになったこと、ソーシャルメディアの普及によって情報の受け手が容易に発信者になり得るようになったことから、企業の広告やマーケティングにおいて「クチコミ」を活用する手法が重視されるようになりました。

実際に、アライドアーキテクツが2022年に1,100名の生活者を対象に実施した調査では「商品やサービスを購入する際に、クチコミやレビュー(UGC)を信頼しますか?」との問いに対し64.6%の方が「UGCを信頼する」と回答しました。(アライドアーキテクツ株式会社|「生活者のUGCに対する意識調査2022」)

また、2021年に国内でマーケティング業務に携わる98名の担当者を対象に実施した調査では、約半数の人が「UGC(クチコミ)」をマーケティング施策に活用したことがある」と回答しています。(アライドアーキテクツ株式会社|「企業のUGC活用における実態調査 2021」)

しかし、話題の伝播と拡散をクチコミマーケティングの効果として追い求めるあまり、ソーシャルメディア上で影響力を持っている人に依頼し、広告であることを隠しながらネットで好意的な記事を書いてもらうというステルスマーケティングが、「第三者情報は宣伝よりも信頼性が高い」という消費者の期待を裏切る結果に繋がった事件が頻発。2012年にはグルメサイトでのクチコミ操作やオークションサイトでの虚偽のクチコミによる詐欺事件などでステルスマーケティングが一般にも認知されることとなり、「ステマ」という略語が流行語対象の候補に上がるほどの話題となりました。その後現在に至るまで、さまざまな案件が「ステマ行為」であると話題になっています。

ステマは違法なの?各国の法規制状況と日本におけるステマ規制の流れ

イギリスでは2008年に「不公正取引から消費者を保護するための法律」(CPUTR)を制定、虚偽のクチコミやPRだと知らせない宣伝活動などを法律で規制。消費者保護の観点からステルスマーケティングは違法であると規定されています。

またアメリカの連邦取引委員会 (FTC) は、2009年12月に 「広告における推薦及び証言の使用に関するガイドライン」 を策定。広告だとの明示がないクチコミ広告において、広告主とブロガーなどの間に利益供与などの重大なつながり (Material connection) があった場合、「欺瞞的な行為又は慣行」とされ違法との判断もされています。

日本では消費者庁が、2011年に景品表示法のガイドライン「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表しており、その中でクチコミ情報について、事業者がクチコミサイトやブログにクチコミ情報を自ら掲載し、または第三者に依頼して掲載させ、そのクチコミ情報がその事業者の商品・サービスの内容または取引条件について、実際のものまたは競争事業者に係るものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となるとしました。

さらに2012年5月、インターネット消費者取引において事業者が守るべき事項をまとめたガイドラインの一部を改訂。クチコミサイトなどにおける、いわゆる「サクラ記事」などのステルスマーケティングの手法について、景表法(景品表示法)違反(不当表示の禁止)に該当する恐れがあるという旨を指摘する事項を追加しました。商品やサービスを提供する店舗を経営する事業者が、クチコミ投稿の代行を行う事業者に依頼してクチコミを多数書き込ませて評価を変動させ、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように表示させることを問題として挙げていますが、具体的な表示が景品表示法に違反するか否かは、個々の事案ごとの判断とされてきました。

出典:インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項|消費者庁

しかし、昨今の世の中の急速なデジタル化、特にSNS広告の発展を背景にステマの問題がより顕著になってきていることから、消費者庁は2022年より「ステルスマーケティングに関する検討会」をスタート。関係者へのヒアリングや実態調査を行いながら、複数回に渡って「ステマを法規制するべきか」を含めた議論を重ねた結果、2023年10月1日から「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を景品表示法上の不当景品類及び不当表示防止として取り締まることを告示しました。

2023年10月1日の法改正以降、ステマ行為そのものが規制の対象となっています。

【法改正のポイント】

- ステマ行為そのものが、景表法違反に

- 企業が、第三者に(インフルエンサーや、一般の生活者)にクチコミ投稿などを依頼する場合には、事業者との関係を明示する義務が新たに設けられた

- 景表法違反と判断された場合、企業名が公表される可能性がある。消費者庁からの措置命令を無視すると2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課される可能性も。

[参考]専門家に、ステマ規制に関するよくある質問10個を聞いてみた!【クチコミ施策×ステルスマーケティング対策「あるある」一問一答】

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

どこからどこまでが「ステマ」なの?「クチコミ」と「広告」の線引きとは

2023年10月1日から開始されたステルスマーケティングに関する規制において、規制の趣旨やどこからどこまでを規制の対象とするのか、どのような対策が求められるのか等の詳しい情報は、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(以下、「ステマ規制の運用基準」)で説明されています。

その中で特に押さえておくべきポイントを、ピックアップして解説します。

ステマ規制の趣旨

- 通常、一般の消費者は「企業からの発信(事業者の表示)」であると認識すれば、表示内容に、ある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考え、商品選択の上でそのことを考慮に入れます。一方、実際には事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると誤認する場合、その表示内容にある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考えないことになり、一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的な選択が阻害されるおそれがあります。よって、景品表示法上の不当表示に該当すると説明されています。

- 一方、事業者が情報発信に関与していることが一般消費者に明瞭となっている場合、その広告・宣伝活動を阻害するものではないとされています。

ステマ規制の対象

- 告示の対象となるのは、景品表示法上で規定される「事業者」のみです。したがって、事業者でない者が行う行為については、告示の対象となっていません。

- ただし、「事業者が自ら行う表示」には、例えば事業者と一定の関係性を有し、事業者と一体と認められる従業員や、事業者の子会社等の従業員が行った事業者の商品又は役務に関する表示も含まれることに注意が必要です。(例)販売や開発に係る役員、管理職、担当チームの一員等

- 告示の対象となるのは、外形上第三者の表示のように見えるものが事業者の表示に該当することが前提となります。事業者が表示内容の決定に関与したと認められる、つまり、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合が対象となります。

事業者が第三者をして行わせる表示について、「ステマ規制の運用基準」では、例えば以下のような例が紹介されています。

(ア)事業者が第三者に対して当該第三者のSNS上や口コミサイト上等に自らの商品又は役務に係る表示をさせる場合。

(イ) EC(電子商取引)サイトに出店する事業者が、いわゆるブローカー(レビュー等をSNS等において募集する者)や自らの商品の購入者に依頼して、購入した商品について、当該ECサイトのレビューを通じて表示させる場合。

(ウ) 事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイターに委託して、自らの商品又は役務について表示させる場合。

(エ) 事業者が他の事業者に依頼して、プラットフォーム上の口コミ投稿を通じて、自らの競合事業者の商品又は役務について、自らの商品又は役務と比較した、低い評価を表示させる場合。

ポイントは、「事業者が表示内容の決定に関与したと認められるか」です。明確な依頼・指示をしていない場合も、

- 事業者と第三者との間に過去に対価を提供していた関係性があるか、その関係がどれくらい続いていたのかなどの実態

- メール、口頭、送付状等での具体的なやりとりの内容

- 事業者が第三者に提供する対価の内容やその提供理由

によっては「事業者が表示内容の決定に関与した」とみなされるので注意が必要です。

サンプリングやギフティングにおいても、やり方によっては今回の規制に該当する可能性があると言えます。

サンプリングやギフティング施策で、事業者がリスクを回避するためには

新たに施行されたステマ規制は、生活者がクチコミを読む際に「その情報は、企業からの依頼によるものなのか?」「それとも、生活者の自主的な投稿なのか?」を明確に区別できるようにすることが目的です。

よって、事業者がマーケティング活動の一環でサンプリングやギフティング施策を実施し、商品・サービスを体験した投稿を促す際には、以下のような細心の注意が必要です。

【リスク回避のポイント】

- マーケティングの一環で参加者を募集していることを、参加者に明確に開示する

- 参加者(=生活者)が自らの意志で正直な意見を言えるような環境を整える。たとえば、「ポジティブな意見も、ネガティブな意見も受け入れます」といった姿勢を、企業側から参加者に向けて積極的に伝えるなどする。

- 参加者(=生活者)に感想を投稿してもらう際には、「企業からの依頼で投稿しています」と明記してもらう

- 企業として一貫して法令を遵守できるよう、

従業員に対してもステマ規制に関する教育・訓練を行う。適切なマーケティング活動の基準を理解してもらう。

インフルエンサー施策で、事業者がリスクを回避するためには

インフルエンサー施策を実施する際は、事業者とインフルエンサーの関係を生活者に対して明確に開示することが法的に求められています。

【リスク回避のポイント】

- インフルエンサーがPR投稿を行う際、「この投稿は企業からの依頼で行っています」という点が生活者から見て分かりやすいよう、投稿の冒頭や、目立つ位置で開示する

記事LPの制作・運用で注意すべき点

企業が依頼して制作された記事LPに「PR」「広告」といった記載がない場合、違法となる可能性があります。

記事LPの目立つ箇所に「PR」「広告」といった表記を明示しましょう。

アフィリエイト施策についての考え方

事業者(=広告主)がアフィリエイト広告を通じて宣伝活動を行う場合には、「事業者の広告である」ことについて生活者がわかりやすく理解できるよう、「PR」「広告」といった表記を明示する必要があります。

SNSハッシュタグキャンペーンについて

企業が主催する「SNSハッシュタグキャンペーン(懸賞)」に応募するための生活者の自発的な投稿は、ステマ規制の対象外です。

企業が商品を提供していない状況で、生活者が自主的にその商品やブランドに関する感想や想いをSNSに投稿する場合は、ステマ規制の対象外とされています。

これは、生活者が自らの意志で行う活動であり、企業からの直接的な依頼や報酬の提供がないため、自発的な意見表明とみなされるためです。

【UGCをマーケティングに活用する手法をもっと見る】

▶UGCとは?マーケティングにおける活用手法・事例・注意点を徹底解説!

【UGCに関することなら、これを読めば大丈夫!】すべてがわかるUGC大全

▶【はじめ方から成果を出すコツまで】すべてがわかるUGC大全

【化粧品・健康食品業界向け】薬機法×UGC マーケティング活用について正しく理解する本

▶【化粧品・健康食品業界向け】薬機法×UGC マーケティング活用について正しく理解す本

【化粧品・コスメブランド×UGC成功事例10選】Instagram投稿やレビューをLPや広告に活用し、EC売上をアップ!

▶化粧品・コスメブランド×UGC成功事例10選【Instagram投稿やレビューをLPや広告に活用し、EC売上をアップ!】

ステマ規制の対象とならない場合

「ステマ規制の運用基準」では、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められるものであれば、事業者の表示には当たらない、つまり今回の規制の対象とはならないと説明されており、その具体例も紹介されています。ポイントは、第三者の「自主的な意思に基づく表示か」です。

(一部抜粋・要約)※正式な文章は、こちらからご確認ください。

- SNS等に当該第三者の自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合。

- 事業者が第三者に対して自らの商品又は役務を無償で提供し、SNS等を通じた表示を行うことを依頼するものの、当該第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合。(他にも、不特定の第三者や会員に試供品を提供する場合であっても、自主的な意思に基づく表示であれば事業者の表示には当たらないと説明されています)

- アフィリエイターの表示であっても、アフィリエイトプログラムを利用した広告主による広告とは認められない実態にある表示を行う場合。

- 自主的な意思をもって、ECサイトのレビュー機能を通じてレビュー投稿をする場合。(なお、レビュー投稿の謝礼として次回割引クーポン等を配布する場合であっても、客観的な状況に基づき自主的な意思で投稿したと認められる場合は事業者の表示に当たらないと説明されています)

- SNSキャンペーンや懸賞に応募するために、自主的な意思に基いてSNSに表示を行う場合。

- 事業者が自社のウェブサイトの一部において、第三者の表示を利用する場合も、当該第三者の表示を恣意的に抽出することなく、また、当該第三者の表示内容に変更を加えることなく、そのまま引用する場合。(ただし、自主的な投稿内容に誤記があり、事業者の社会的評価を低下させる恐れがある場合に投稿内容の修正を依頼したとしても、この依頼のみで該当する投稿が事業者の表示とされるわけではないと説明されています)

「事業者の表示であること」の適切な示し方

最後に、「ステマ規制の運用基準」では、「事業者の表示であること」が不明瞭な場合と明瞭な場合について、例を挙げて説明されています。

(一部抜粋・要約)※正式な文章は、こちらからご確認ください。

<事業者の表示であることが不明瞭な場合>

- 文章の冒頭に「広告」と記載しているにもかかわらず、文中に「これは第三者として感想を記載しています。」と事業者の表示であるかどうかが分かりにくい表示

- 動画において一般消費者が認識できないほど短い時間において表示する場合

- 大量のハッシュタグの中に事業者であることの表示を埋もれさせて、判別しにくい場合 等

<事業者の表示であることが明瞭となっている場合>

- 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示を行う場合

- 「A社から商品の提供を受けて投稿している」といったような文章で表示を行う場合 等

リスクを回避するためのクリエイティブ

ここからは、リスク回避のためにはどのようなクリエイティブにしたらよいのか、具体的に例を挙げて説明します。媒体ごとに適切なPR表示の方法が存在します。

【ポイント】

- 事業者の表示であることを明瞭にすることが大切

…「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示を行う

…「A社から商品の提供を受けて投稿している」といったような文章で表示を行う場合も可

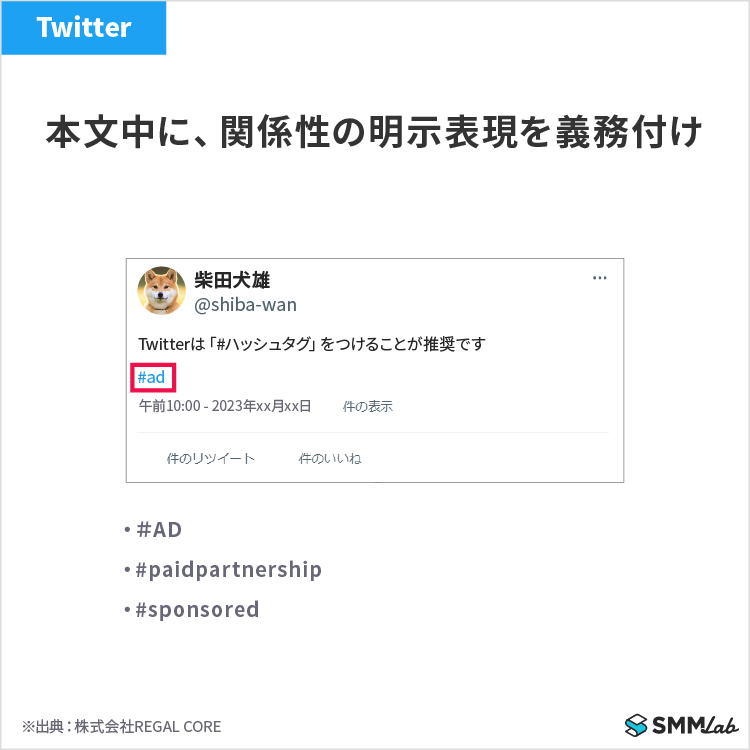

X(旧Twitter)

TikTok

▶【さらに詳しい解説はこちらの記事も必読!】

専門家に、ステマ規制に関するよくある質問10個を聞いてみた!【クチコミ施策×ステルスマーケティング対策「あるある」一問一答】

ステマ規制への対策や注意点とは

まずは、「ステマ規制の運用基準」に示されているように、「事業者の表示」であることを、消費者に対して分かりやすく文言で明示することが大切です。

しっかりとルールを守ったうえで消費者のクチコミやUGCを上手にマーケティングに活かすことができれば、企業にとって大きな力となります。また、消費者にとっても購買の判断をするための有益な情報源となることでしょう。

ただし、いくら企業が法規制に則ってステマの定義を明らかにし、ステマにならないコミュニケーション活動を行おうとしたとしても「ステマだ!」という人が現れる危険はあります。では消費者が「ステマ」だと判断する基準は何でしょう?情報発信者が誠実であるか、真摯であるか、信頼と共感に足る存在であるかを、日頃のマーケティング・コミュニケーションによって判断しているのではないでしょうか?

本来のクチコミというものは、情報の発信者との関係性に基づいた信頼と共感によって広がっていくものです。クチコミ重視時代のマーケティング戦略においては、自社が情報発信者として信頼されるだけではなく、「ファン」という立場で消費者への情報を橋渡ししてくれる第三者をいかに味方につけることが出来るかがポイントとなるでしょう。そうした面からもソーシャルメディア等を通じた消費者との直接的な対話や交流、そして日頃からの企業姿勢そのものがますます重要となってきていると言えます。